La démocratie participative, que de la com’ ?

La défiance croissante des citoyens à l’égard de la politique et leur intolérance grandissante à l’autorité a contraint les gouvernants à rechercher des modalités de prise de décision plus participatives pour éviter ou canaliser les conflits avec la population.

Par Houilles, ma ville | Publié le 5 février 2025, mis à jour le 10/02/2025 | Retour aux dossiers

Depuis le début de son mandat en 2020, la majorité actuelle transforme des dispositifs de démocratie participative qui ont fait leurs preuves en opérations de communication éphémères. Ce faisant, elle participe à décrédibiliser le seul et dernier échelon démocratique en lequel les Français ont majoritairement confiance : le maire, auquel 60% de nos concitoyens font encore confiance (cf. barometre-de-la-confiance-politique-2024).

La majorité municipale a dévoyé la démocratie participative

La majorité municipale, conformément à son programme, a mis en œuvre de nombreux dispositifs de démocratie participative : consultation citoyenne « Houilles à Voix Haute », sondage sur la Friche de la gare ou le Dôme, budget participatif, conseils de quartier, commission du temps long…

Sherry Arnstein propose une « échelle de la participation citoyenne » en distinguant trois grands paliers (vie-publique.fr):

➝ Le premier est celui de la manipulation ou de la « non-participation » : il s’agit simplement de donner l’illusion d’associer les citoyens à la discussion.

De ce point de vue, le dispositif « Houilles à voix Haute », organisé en 2022, relève très clairement de cette catégorie, c’est une simple opération de communication. Celle-ci a consisté à organiser, avec l’aide d’un cabinet de conseil, 6 réunions publiques qui ont rassemblé 552 habitants (cf. actu.fr) pour un montant de près de 200 000 euros… soit plus de 360 euros par participant ! Aucune suite, ni approfondissement n’ont été données aux 350 propositions formulées par les habitants à cette occasion.

Citons également, la grande consultation sur l’avenir du parc Charles de Gaulle (référencer l’article en lien sur le site). Une large majorité d’Ovillois a plébiscité un parc calme et vert. La municipalité a décidé d’en faire un parc minéral multi-activités.

➝ Le second palier est celui de la « coopération symbolique » : il s’agit cette fois d’informer ou de consulter mais sans donner véritablement de pouvoir d’agir à ceux auxquels on s’adresse.

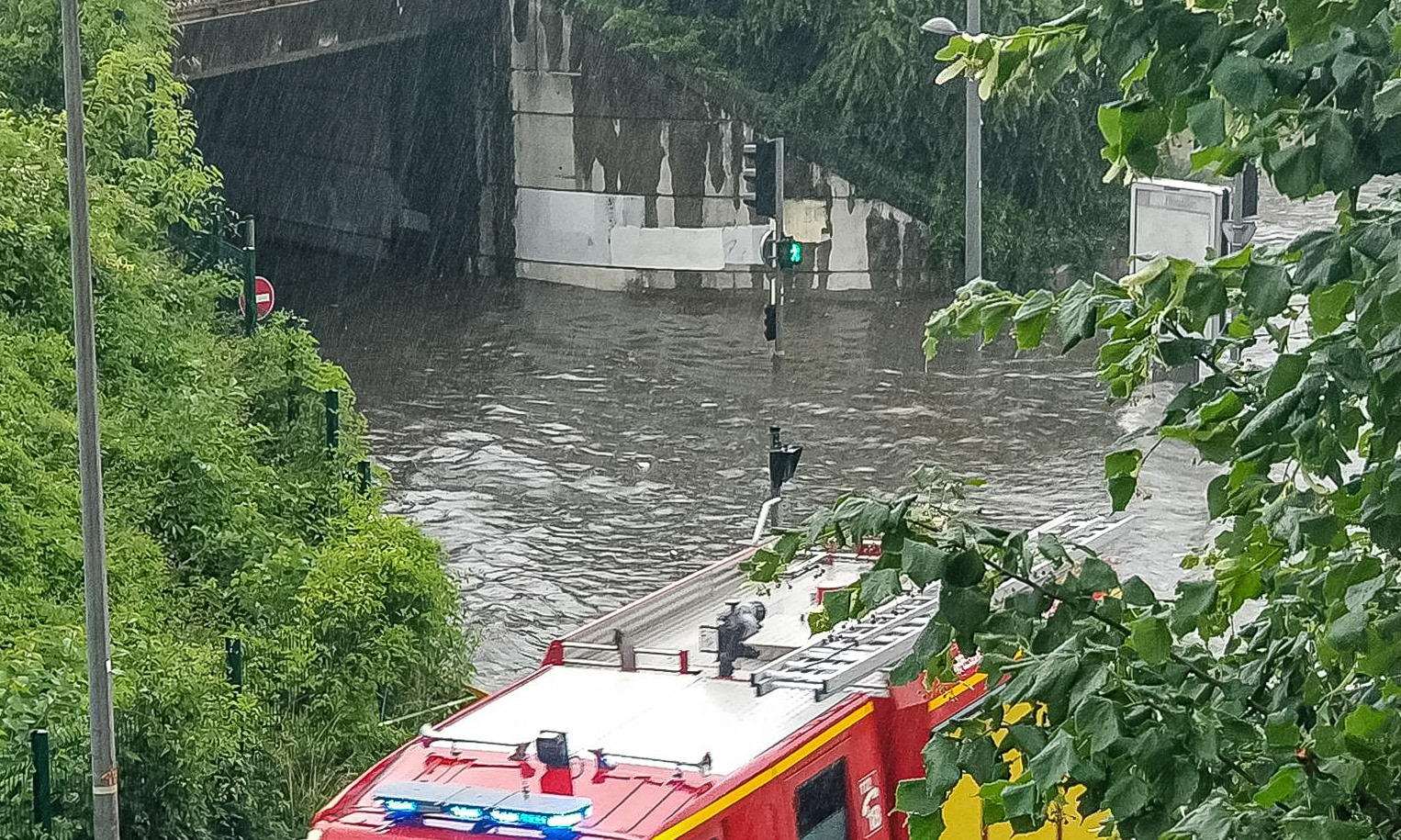

On retrouve, à ce second échelon, les conseils de quartier. Dans plusieurs quartiers (Tonkin, Belles-vues notamment), les membres bénévoles de ces conseils continuent de mobiliser sans le soutien technique et financier de la ville. Les « vraies » difficultés du quartier (inondations, stationnement, propreté…) ne trouvent pas de solutions. Dans de nombreux autres quartiers (Centre, Les Pierrats, Les Blanches…), les conseillers, élus en 2022, ont déjà baissé les bras et ne se réunissent plus.

➝ Seules mériteraient d’être considérées comme participatives, les initiatives qui donnent aux citoyens le statut de « partenaires » de l’action publique en leur déléguant une parcelle de pouvoir ou leur permettant de contrôler réellement la décision : le budget participatif, lancé fin 2024, pourrait relever de ce dernier échelon. Cependant, doté de 100 000 euros, ce budget participatif représente moins de 0,5% du budget d’investissement de la ville. Pas de quoi influencer la politique municipale.

La démocratie participative doit réellement influencer les choix politiques

C’est une chance, les Ovillois sont attachés à leur ville et s’intéressent à son avenir. Les dernières consultations sur le parc Charles de Gaulle ou la Friche de la gare ont connu un grand succès avec, à chaque fois, plus de 1000 répondants. De même, une centaine d’habitants s’est portée volontaire pour rejoindre les conseils de quartier lors de leur création en 2022.

Ces dispositifs de démocratie participative auraient donc pu utilement compléter l’action des élus municipaux et de son administration.

Pourquoi ont-ils échoué ?

Pour les mêmes raisons qui conduisent les citoyens à ne plus se rendre aux urnes lors des élections. Les citoyens se désintéressent de la démocratie aussi participative soit-elle lorsqu’ils constatent que leur action n’a qu’une influence marginale voire nulle sur les décisions prises.

Démocratie participative et représentative doivent se renforcer mutuellement

Le collectif Houilles, Ma ville a la conviction que la démocratie participative, incarnée par ses habitants, et la démocratie représentative, assurée par le conseil municipal, doivent se compléter et se renforcer mutuellement.

Une démocratie participative efficace serait précieuse, notamment, pour :

➝ Réaliser la transition écologique de notre ville : en matière d’écologie et d’adaptation au réchauffement climatique, l’expérience montre que personne n’est contre mais tout le monde considère qu’il appartient à d’autres de faire des efforts.

Or la Convention citoyenne sur le climat de 2019-2020 a mis en évidence qu’un panel de citoyens représentatifs et bien informés était capable, à l’issue d’un processus d’information contradictoire et de plusieurs séquences de délibération, de produire des propositions pouvant recueillir une large approbation. Des propositions bien plus ambitieuses que celles des élus de la République, chargés de les mettre en œuvre.

➝ Réorienter certains choix politiques difficiles : en avril 2024, la majorité a voté un budget de 3,6 millions d’euros pour la rénovation du parc Charles de Gaulle. Au prix du m², ce projet coûte 2 fois plus cher que celui en cours de réalisation à Carrières-sur-Seine. En effet, il est prévu de daller de grandes surfaces et d’y ajouter de nombreux équipements également très onéreux. Lors de la consultation des habitants, il n’a jamais été question de prix. Si la majorité avait eu le courage de les informer du coût de l’opération, peut-être aurait-elle pu revoir son projet à la baisse sans perdre la face.

➝ Améliorer notre cadre de vie grâce à un budget participatif d’investissement et de fonctionnement qui permettrait à des collectifs d’habitants de s’engager dans la durée sur des projets citoyens qui leur tiennent à cœur. Quelques exemples : des potagers partagés comme ceux des incroyablescomestibles.fr, des tiny-houses pour les sans-abris, une artotheque ou des programmes de mentorat pour les jeunes comme le propose l’association Proxité.

La démocratie participative peut apporter beaucoup à notre ville tout en laissant au maire la responsabilité de garantir des services publics de qualité.